ヤマハが誇るスーパースポーツ「YZF-R1」。

その圧倒的な性能と美しいデザインに憧れを抱く一方で、「YZF-R1は壊れやすい」という評判を耳にして、購入をためらっている方も少なくないでしょう。本当に壊れやすいのか、曲がらない、乗りにくいという評価は事実なのか、また、クロスプレーンエンジンのデメリットとは何か、速すぎる性能は自分に扱えるのか、そしてYZF-R1の最高速度はどのくらいなのか、多くの疑問が浮かびます。

さらに、ヤマハのYZF-R1の生産は停止されたの?という気になる噂や、YZF-R1の中古相場は値上がりしている?といった価格面の不安、デメキンと呼ばれる特徴的なモデルの存在、新車と中古のどちらを選ぶべきか、おすすめの年式はいつなのか、悩みは尽きません。

この記事では、これらのあらゆる疑問や不安を解消するため、インターネット上の評価や実態を多角的に分析し、YZF-R1の真の姿に迫ります。

- YZF-R1が壊れやすいと言われる具体的な理由

- クロスプレーンエンジンや乗り味に関する真実

- 中古車選びで失敗しないための重要なポイント

- 生産終了の噂やおすすめ年式に関する最新情報

YZF-R1は壊れやすいという評判の真相

- ヤマハのYZF-R1の生産は停止されたの?

- クロスプレーンエンジンのデメリットは?

- 曲がらない、乗りにくいという評価の理由

- 速すぎると言われるほどの圧倒的な性能

- YZF-R1の最高速度は?

- デメキンと呼ばれるモデルの特徴とは?

ヤマハのYZF-R1の生産は停止されたの?

結論から言うと、公道仕様のYZF-R1は、欧州市場に続き日本国内仕様も生産を終了しました。 現在、ヤマハ発動機の公式サイトでも国内モデルの受注終了がアナウンスされており、新車での購入はできません。

この背景には、欧州で年々厳しくなる排出ガス規制「ユーロ5+(プラス)」が大きく関係しています。YZF-R1のような高回転・高出力型のエンジンを最新の規制に対応させるには、莫大な開発コストがかかります。ヤマハは、そのコストをかけて公道モデルを継続するよりも、レース活動に注力する方針を選んだと考えられます。

そのため、現在ヤマハから新車として供給されているのは、サーキット走行専用のレースベース車両「YZF-R1 GYTR」のみとなります。

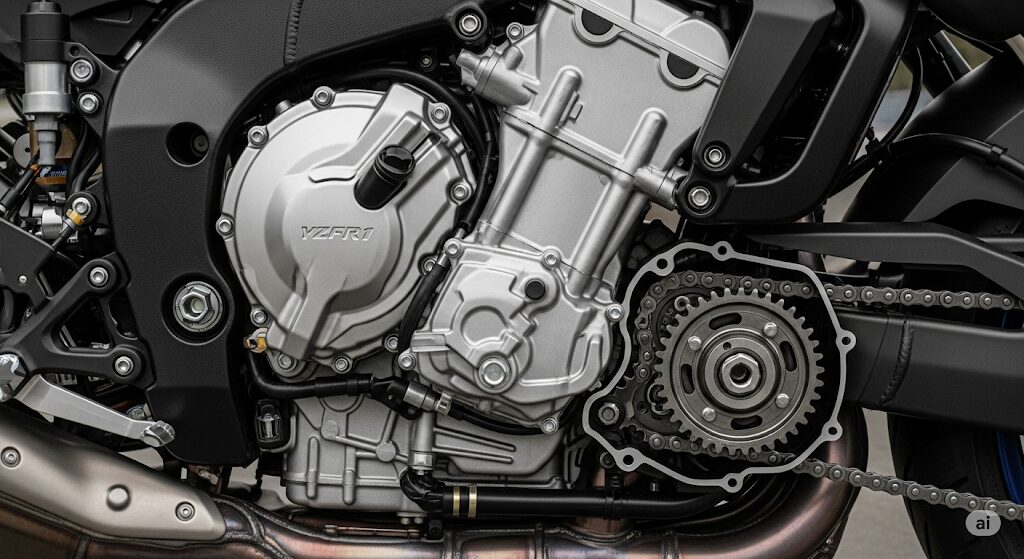

クロスプレーンエンジンのデメリットは?

YZF-R1の最大の魅力である「クロスプレーンエンジン」ですが、これ自体が構造的に壊れやすいわけではありません。むしろ、MotoGPマシン直系の先進技術であり、その信頼性は非常に高いものです。しかし、その高性能さゆえのデメリットや、メンテナンス面で注意すべき点が存在します。

クロスプレーンエンジンのデメリットとして挙げられるのは、主に以下の2点です。

メンテナンスへの要求レベルが高い

このエンジンは非常に高精度な部品で構成されているため、性能を維持するには定期的なメンテナンスが不可欠です。特にオイル管理は重要で、メーカー推奨のサイクルを守って交換しないと、エンジン内部の摩耗を早め、トラブルの原因となります。熱量も多いため、冷却系のチェックも欠かせません。

整備コストが高くなりがち

構造が緻密である分、整備には専門的な知識と工具が求められます。このため、DIYでのメンテナンスは難易度が高く、ディーラーや専門店に依頼することが多くなります。結果として、一般的なバイクに比べて整備工賃や部品代が高くなる傾向にあります。

クロスプレーンエンジンの魅力

デメリットはありますが、それを補って余りある魅力があります。不等間隔爆発による独特の鼓動感とトラクション性能は、ライダーがスロットルで後輪をダイレクトにコントロールしているような感覚を生み出します。この「操る楽しさ」こそ、多くのライダーを虜にする最大の理由です。

つまり、クロスプレーンエンジンは「壊れやすい」のではなく、「性能維持のために適切なケアが求められる繊細なエンジン」と理解するのが正しいでしょう。

曲がらない、乗りにくいという評価の理由

YZF-R1について、「曲がらない」「乗りにくい」といった評価を聞くことがあります。これはバイクの欠陥ではなく、その設計思想がサーキットでの高速走行に特化していることが主な理由です。

まず、YZF-R1は高速域での安定性を最優先した車体設計(ジオメトリ)が採用されています。直進安定性が非常に高いため、逆に街乗りや峠道のような低中速域のコーナーでは、ライダーが積極的に体を動かして曲がるきっかけを作ってあげる必要があります。中型バイクのようにハンドル操作だけで軽快に曲がるイメージで乗ると、「思ったように曲がらない」と感じてしまうのです。

これは「ライダーを育てるバイク」とも言えますね。マシンの特性を理解し、体重移動やブレーキングといった基本操作を丁寧に行うことで、YZF-R1は驚くほど素直に曲がってくれます。乗りこなせた時の達成感は格別ですよ。

また、スーパースポーツ特有の厳しい前傾姿勢も「乗りにくさ」の一因です。視界が低くなり、長時間のライディングでは首や手首に負担がかかります。特に信号の多い市街地での走行は、疲労を感じやすいでしょう。

これらの特性は、YZF-R1が「公道の快適性よりもサーキットでのパフォーマンスを追求したマシン」である証拠です。この点を理解せずに購入すると、ネガティブな印象を抱いてしまうかもしれません。

速すぎると言われるほどの圧倒的な性能

YZF-R1が「速すぎる」と言われるのは、その圧倒的なエンジン性能に起因します。海外仕様では最高出力200PSを発生させるモデルもあり、これは一般的な乗用車をはるかに凌ぐパワーです。この強大なパワーを、わずか200kg程度の軽量な車体で受け止めるため、その加速はまさに異次元と言えます。

しかし、ただ速いだけではありません。近年のモデルには6軸IMU(慣性計測装置)を中心とした高度な電子制御システムが搭載されています。これにより、ライダーのスキルや路面状況に合わせて、パワーの出方やトラクションを最適にコントロールしてくれます。

電子制御の役割

トラクションコントロールやスライドコントロールといった機能が、スロットルを開けすぎた際のタイヤのスリップを抑制し、安全マージンを確保してくれます。これらのハイテク技術があるからこそ、ライダーは安心して200馬力の性能に挑戦できるのです。

もちろん、これだけの性能を日本の公道で完全に引き出すことは不可能です。高速道路ですら、スロットルを少しひねるだけであっという間に法定速度に達してしまいます。性能を持て余してしまう感覚は、このクラスのバイクに乗る上での宿命とも言えるでしょう。

YZF-R1の最高速度は?

YZF-R1のポテンシャルを示す指標として、最高速度が気になる方も多いでしょう。年式や仕様によって多少の差はありますが、一般的にノーマル状態のYZF-R1の最高速度は約299km/hに達すると言われています。これは、多くのスーパースポーツバイクが自主規制によってリミッターが作動する速度です。

この驚異的な速度は、前述の200馬力という強大なパワーと、空気抵抗を極限まで減らすために設計されたカウル形状によって実現されます。まさに「走るためのマシン」としての性能を象徴する数値です。

【重要】公道での最高速トライは絶対におやめください

ここで紹介する最高速度は、あくまでサーキットのような閉鎖された環境で発揮される性能値です。公道でこのような速度を出すことは極めて危険であり、重大な事故に直結します。法律を遵守し、安全な速度でライディングを楽しんでください。

YZF-R1が持つ最高速度は、そのバイクが秘める圧倒的なパフォーマンスの証明であり、公道で試すためのものではありません。サーキットでこそ、その真価を安全に体験することができます。

デメキンと呼ばれるモデルの特徴とは?

「デメキン」とは、主に2015年以降にフルモデルチェンジされたYZF-R1に対して使われる愛称です。この名前は、その非常に特徴的なフロントフェイスのデザインに由来しています。

従来のバイクのようにカウルにヘッドライトを埋め込むのではなく、カウルの奥まった位置に小径のLEDプロジェクターヘッドライトを配置し、その上に細く鋭いLEDポジションランプを備えています。このライト周りのデザインが、まるで目が飛び出した金魚の「出目金」のように見えることから、一部のユーザーの間で「デメキン」と呼ばれるようになりました。

このデザインは、単に奇抜さを狙ったものではありません。ヘッドライトをカウルの内側に隠すことで、前面の投影面積を減らし、MotoGPマシン「YZR-M1」譲りの優れた空力性能を実現しています。見た目のインパクトが強いデザインですが、そこにはレースで勝つための合理的な理由があるのです。

YZF-R1は壊れやすい?購入時の注意点

- YZF-R1の中古相場は値上がりしている?

- おすすめ年式で信頼性の高いモデルを選ぶ

- 中古で買う際のチェックポイント

- 新車で買う場合のメリットとリスク

- YZF-R1は壊れやすいかを総括

YZF-R1の中古相場は値上がりしている?

結論として、YZF-R1の中古相場は近年、明らかに値上がり傾向にあります。以前は比較的手頃な価格の車両も見られましたが、現在では状態の良い個体は高値で取引されることが多くなっています。

この価格高騰の背景には、いくつかの要因が複合的に絡んでいます。

中古価格が上昇している主な理由

- 新車の供給減少:前述の通り、欧州での販売終了などにより、新車の供給が不安定になっています。そのため、需要が中古市場に流れています。

- スーパースポーツ人気:コロナ禍以降のバイクブームにより、趣味性の高いスーパースポーツモデル全体の人気が高まっています。

- クロスプレーンエンジンの評価:YZF-R1独自のクロスプレーンエンジンが持つ魅力が高く評価されており、指名買いするユーザーが多いため、価格が下がりにくくなっています。

- 状態の良い個体の減少:発売から年数が経つにつれて、当然ながら程度の良い車両は少なくなっていきます。希少価値が高まっていることも一因です。

このような状況から、今後もしばらくは中古価格が高い水準で推移することが予想されます。もし購入を検討している場合は、予算をしっかり確保した上で、条件に合う車両が見つかったら早めに決断する必要があるかもしれません。

おすすめ年式で信頼性の高いモデルを選ぶ

YZF-R1は長い歴史を持つモデルであり、年式によって性能や特性、そして信頼性が異なります。「壊れにくい」という観点も踏まえて、おすすめの年式をいくつか紹介します。選択は、ご自身の予算やバイクに求めるものによって変わってきます。

| 年式 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 2015年~現行 | 6軸IMU搭載。デメキンフェイス。現代的な電子制御と圧倒的な性能。 | 最新の性能と安全性を求めるならこの世代。サーキット走行も視野に入れる方に最適です。ただし、特に初期の2015-2016年モデルには、走行中にギアが破損する恐れがあるトランスミッション関連の重大なリコールが出ています。中古車を選ぶ際は、このリコール対策が確実に行われているか整備記録簿で必ず確認してください。 |

| 2009年~2014年 | 初のクロスプレーンエンジン搭載モデル。アナログ感が残る最後の世代。 | 電子制御は控えめですが、その分構造が比較的シンプルで信頼性が高いと評価されています。クロスプレーンの鼓動感を純粋に楽しみたい方におすすめです。 |

| 2008年以前 | センターアップマフラーなど、各世代に特徴的なデザイン。 | 価格が比較的こなれているのが魅力ですが、年式相応の劣化は避けられません。信頼できるお店で、整備履歴が明確な車両を慎重に選ぶ必要があります。 |

総合的に見ると、信頼性と性能のバランスが良いのは2009年~2014年モデル、最新の安全装備とパフォーマンスを求めるなら2015年以降のモデルがおすすめです。ご自身のライディングスタイルと照らし合わせて、最適な一台を見つけてください。

中古で買う際のチェックポイント

YZF-R1を中古で購入する際は、その高性能さゆえに、特に慎重な車両選びが求められます。価格だけで選んでしまうと、購入後に思わぬ高額な修理費用が発生する可能性があります。以下のポイントを必ず確認しましょう。

中古車選びで必ず確認すべきこと

- 整備記録簿の有無:いつ、どこで、どのようなメンテナンスが行われてきたかを確認できる最も重要な書類です。特にオイル交換の履歴は念入りにチェックしてください。

- エンジン周りの状態:エンジンを始動させてもらい、異音や白煙、オイル漏れがないかを確認します。アイドリングが不安定でないかもポイントです。

- 電装系の動作:ヘッドライト、ウィンカー、ABSやトラクションコントロールなどの警告灯が正常に作動するかを確認します。電子制御が豊富なモデルは特に重要です。

- 車体の状態:フレームやスイングアームに大きな傷や歪みがないか、転倒の痕跡がないかを確認します。カウルの傷の奥にあるダメージを見逃さないようにしましょう。

- 消耗品の状態:タイヤ、ブレーキパッド、チェーン、スプロケットなどの消耗具合を確認します。これらが交換時期に近いと、購入後すぐに追加費用が発生します。

そして何より重要なのは、信頼できる販売店で購入することです。スーパースポーツの整備実績が豊富で、購入後の保証やサポートがしっかりしているお店を選びましょう。車両の状態を正直に説明してくれるスタッフがいるかどうかも、見極めのポイントになります。

新車で買う場合のメリットとリスク

YZF-R1の購入を考えた際、もし新車が入手可能であれば、それは非常に魅力的な選択肢です。しかし、メリットだけでなく、いくつかのリスクや注意点も存在します。

まず最大のメリットは、故障に対する圧倒的な安心感です。誰も乗っていない新品の状態から乗り始めることができ、メーカー保証も付帯します。万が一、初期不良があっても無償で修理を受けられるため、精神的な負担が大きく軽減されます。自分で慣らし運転を行い、整備履歴をゼロから管理できるのも新車ならではの喜びです。

一方で、デメリットも見ていきましょう。

| メリット | デメリット・リスク | |

|---|---|---|

| 新車 | ・メーカー保証による安心感 ・故障リスクが極めて低い ・完全な新品状態から乗れる満足感 | ・車両価格が非常に高い ・生産状況により入手が困難な場合がある ・立ちごけなど最初の傷が精神的に辛い |

| 中古車 | ・新車に比べて価格が安い ・生産終了した年式も選べる ・カスタム済みの車両もある | ・故障のリスクがある ・前のオーナーの扱いが不明 ・保証がない、または短い場合が多い |

このように比較すると、新車のメリットは明らかですが、その分コストは高くなります。また、前述の通り生産状況が不安定なため、注文してもいつ納車されるか分からないというリスクも考慮しなければなりません。予算と安心感、そして入手性という3つの要素を天秤にかけ、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

YZF-R1は壊れやすいかを総括

今回の記事をまとめます。

- YZF-R1は高性能ゆえに定期的なメンテナンスが不可欠

- 壊れやすいという評価は主に整備不足や過酷な使用が原因

- クロスプレーンエンジンはオイル管理を怠ると不調をきたしやすい

- 生産終了の噂は欧州の厳しい排ガス規制が主な背景

- 日本での完全な生産停止は公式に発表されていない

- 曲がらないという印象はサーキット志向の設計に由来する

- 乗りこなすにはマシン特性の理解とライディングスキルが必要

- 最高速度は約299km/hに達する圧倒的なポテンシャルを持つ

- 速すぎるパワーは高度な電子制御によって安全に引き出せる

- デメキンとは2015年以降のモデルの個性的な顔つきの愛称

- 中古市場は新車供給の減少などにより価格が上昇傾向にある

- おすすめ年式は信頼性の2009-2014年か性能の2015年以降

- 中古車選びでは整備履歴とエンジンや電装系の状態確認が最重要

- 新車は安心感が最大のメリットだが価格と入手性が課題となる

- ネガティブな評価の理由を理解すれば最高のパートナーになり得る